Más allá del clic

La fotografía no es solo una herramienta para capturar momentos, sino también una forma de construir y reproducir visiones del mundo. ¿Quién mira? ¿A quién se retrata? ¿Desde qué perspectiva? Estas preguntas nos llevan directamente al concepto de fotografía decolonial, una corriente emergente dentro del arte visual que busca cuestionar, desmontar y reimaginar las formas tradicionales —y muchas veces coloniales— de representar a las personas, culturas y territorios.

A continuación te explicamos qué es la fotografía decolonial, cuáles son sus orígenes, sus principios fundamentales, y cómo se está manifestando en la práctica artística actual en América Latina, África y otros espacios del sur global.

¿Qué es la fotografía decolonial?

La fotografía decolonial es una práctica crítica y estética que cuestiona las narrativas visuales impuestas por la colonización y el eurocentrismo. A través de una mirada ética, situada y participativa, esta corriente busca desmantelar las estructuras visuales heredadas del colonialismo, como el exotismo, la cosificación del “otro” o la mirada imperial que reduce a los sujetos retratados a objetos de consumo visual.

En lugar de reproducir estereotipos o imágenes estandarizadas del “sur global”, la fotografía decolonial centra las voces, experiencias y estéticas propias de los pueblos históricamente colonizados, promoviendo una representación más justa, auténtica y empática.

Orígenes y contexto: de la crítica postcolonial a la estética decolonial

Aunque el concepto decolonial toma fuerza en el siglo XXI, sus raíces se nutren de la teoría postcolonial, que desde autores como Edward Said, Gayatri Spivak o Homi Bhabha ya denunciaban cómo el arte y la fotografía habían sido cómplices del poder colonial.

Más adelante, pensadores latinoamericanos como Walter Mignolo, Aníbal Quijano y Rita Segato desarrollaron el concepto de “colonialidad del poder” y “colonialidad del saber”, argumentando que, aun después del fin formal del colonialismo, persisten formas de dominación cultural, epistémica y estética.

La fotografía decolonial surge, entonces, como una herramienta de resistencia, que no solo documenta, sino también descoloniza la mirada.

Principios de la fotografía decolonial

- Centrada en los sujetos

El o la fotografiada no es un objeto pasivo, sino un agente activo. Se respeta su contexto, su voz, su estética y su dignidad. - Participativa y colaborativa

En lugar de imponer una mirada externa, muchas prácticas decoloniales implican trabajo conjunto con las comunidades retratadas, construyendo las imágenes desde adentro. - Crítica a la exotización y al folclor

Se rechazan los enfoques que presentan a las culturas no occidentales como “raras”, “atrasadas” o “místicas”, desafiando el ojo colonial que romantiza o trivializa la otredad. - Ética del cuidado y la representación

Se cuestiona el derecho a fotografiar sin consentimiento, a apropiarse de culturas ajenas o a lucrar con imágenes de la pobreza o el sufrimiento. - Reapropiación del archivo fotográfico

Muchos artistas decoloniales trabajan con archivos coloniales, interviniéndolos o reinterpretándolos para revelar su violencia simbólica y resignificar las imágenes.

¿Cómo se ve una fotografía decolonial?

La fotografía decolonial no tiene un estilo único, pero sí una intención política y ética clara. Puede manifestarse en:

- Retratos colaborativos hechos con comunidades indígenas o afrodescendientes.

- Autorretratos que cuestionan estereotipos raciales y de género.

- Intervenciones sobre fotos antiguas tomadas durante la colonización.

- Ensayos fotográficos que documentan la vida cotidiana desde dentro, sin exotismo.

- Proyectos visuales que denuncian el extractivismo, el racismo ambiental o el desplazamiento forzado.

Fotógrafas y fotógrafos que practican la mirada decolonial

Algunas figuras destacadas que han trabajado bajo esta óptica o la han inspirado son:

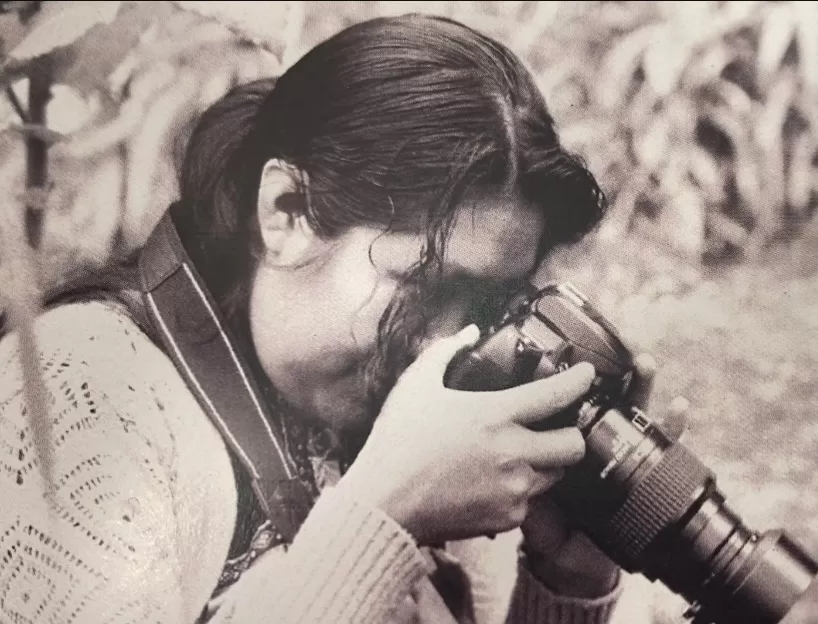

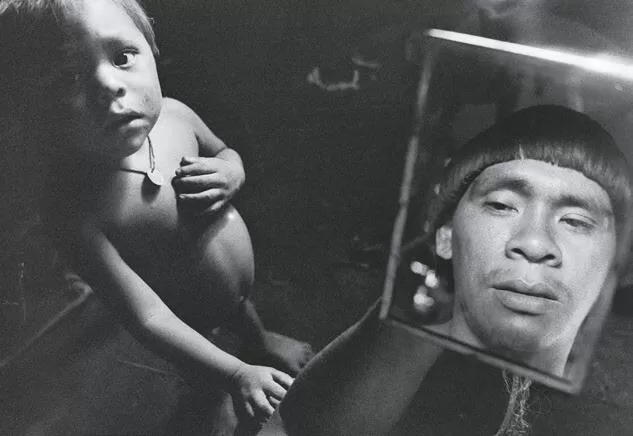

- Claudia Andujar (Brasil): Su trabajo con el pueblo yanomami va más allá del documentalismo, y se basa en una profunda ética de acompañamiento y defensa territorial.

- Zanele Muholi (Sudáfrica): Su serie de autorretratos reivindica las identidades negras y queer desde una estética desafiante y reparadora.

- Ana Teresa Fernández (México): Usa la fotografía y el performance para denunciar la violencia de la frontera entre México y Estados Unidos.

- La colectiva “Decolonize This Place” (EE.UU.): Aunque multidisciplinaria, ha usado la fotografía para denunciar la complicidad de museos y galerías con el colonialismo.

Fotografía decolonial en América Latina

En México, Bolivia, Colombia o Guatemala han surgido proyectos fotográficos con enfoque decolonial en espacios indígenas, afrodescendientes y campesinos. Por ejemplo:

- “Miradas Diversas”: una plataforma que forma a jóvenes fotógrafos indígenas en Chiapas para contar sus propias historias.

- “Fotoacción” en Colombia, donde la imagen se convierte en herramienta de denuncia contra el extractivismo.

- Fotógrafas como Maruch Sántiz Gómez, tzotzil de Chiapas, que construye una imagen desde su propio universo simbólico.

¿Por qué importa la fotografía decolonial hoy?

En un mundo saturado de imágenes —y de desigualdades—, la fotografía decolonial no solo cuestiona el poder de la mirada, sino que reivindica el derecho a contar otras historias, desde otras voces. En la era de Instagram, TikTok y el turismo visual, es urgente detenerse y reflexionar:

- ¿Qué representaciones perpetuamos cuando viajamos y tomamos fotos?

- ¿Cuáles son las imágenes que circulan del sur global y por qué?

- ¿Qué papel juega el arte en la transformación social?

Descolonizar la mirada es un acto político

La fotografía decolonial no es una técnica, sino una postura ética y crítica. Va más allá del encuadre y el balance de blancos: exige revisar nuestra relación con el mundo, con las imágenes y con los demás. En un momento en que las luchas por la memoria, el territorio y la dignidad se intensifican, el lente decolonial se convierte en un arma poderosa para resistir, narrar y reimaginar el futuro.